激光雷达TOF介绍

激光雷达TOF介绍

前言:

TOF是一种激光测距的方法。

1 什么是TOF

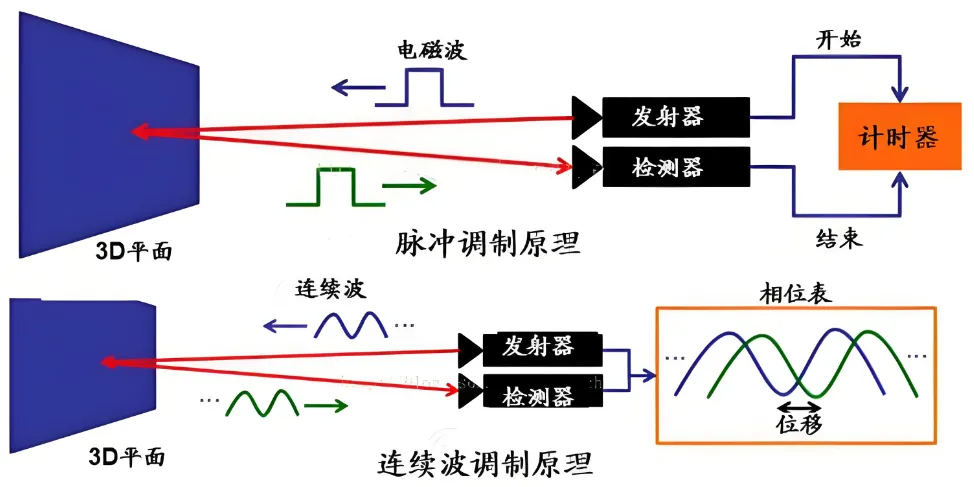

TOF(Time-of-flight) 是一种激光测距的方法,即飞行时间法。核心原理是通过测量光脉冲从发射到经过目标反射后返回接收器所花费的时间,也就是光的飞行时间,从而计算出距离。

1 | 距离 = (光速 * 飞行时间) / 2 |

TOF还分为两种。

- 直接TOF(dTOF, Direct Time-of-Flight): 直接测量单个光脉冲的往返时间。这种方法简单、速度快,适合高速测量。

- 间接TOF(iTOF, Indirect Time-of-Flight): 通过测量发射和返回光脉冲的相位差来间接计算飞行时间。常见于消费电子(如手机Face ID)等对测距精度要求不极端的场景。

在激光雷达领域,我们通常讨论的是直接TOF。

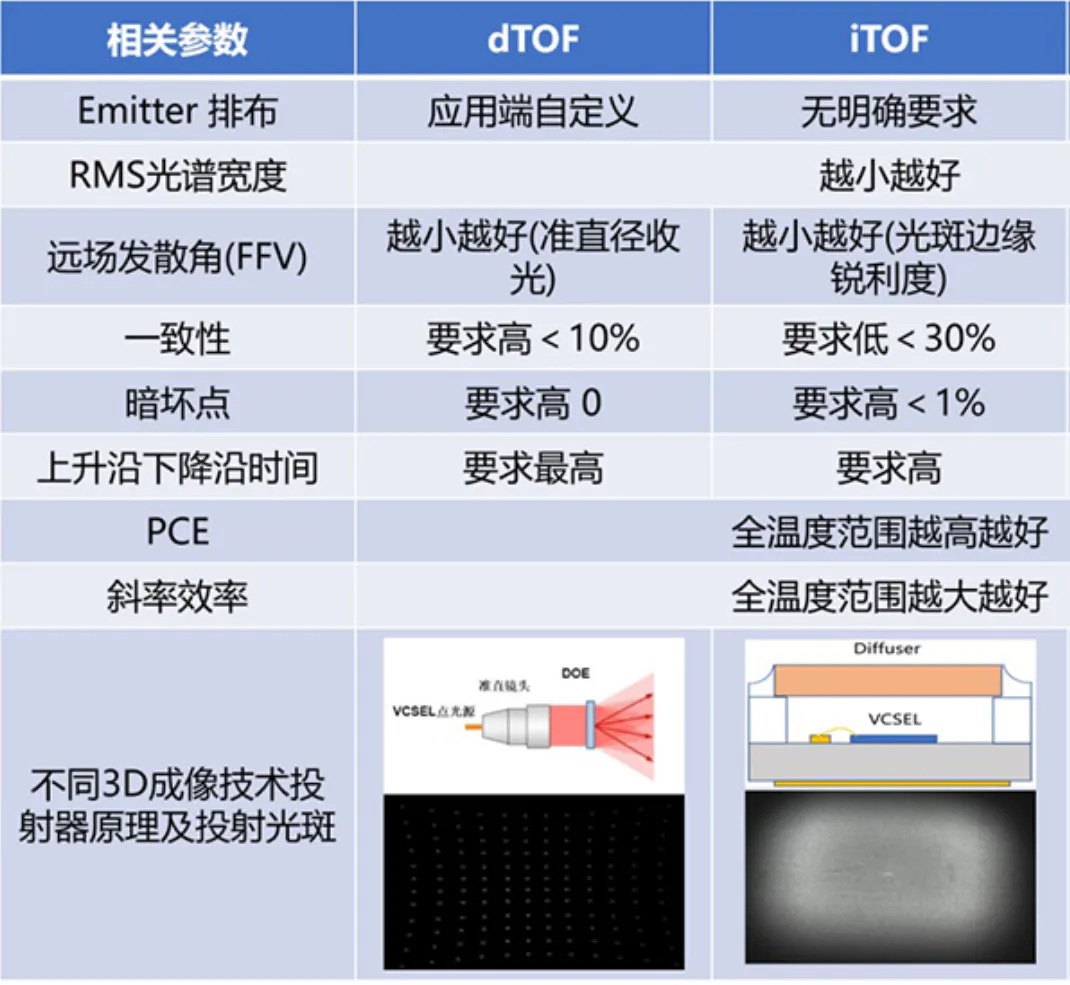

对比dtof和itof的差异。

| 特性 | dToF | iToF |

|---|---|---|

| 全称 | 直接飞行时间法 | 间接飞行时间法 |

| 基本原理 | 直接测量激光脉冲往返时间 | 测量调制光波的相位差 |

| 测量方式 | 直接测量 | 间接计算 |

| 光源信号 | 短脉冲(纳秒级) | 连续调制光波(正弦/方波) |

| 核心探测器 | SPAD, APD | APD, 普通光电二极管 |

| 系统复杂度 | 接收端复杂(需精密TDC) | 发射端复杂(需调制电路) |

| 测距范围 | 长(数百米级) | 中短(<200米) |

| 测距精度 | 高且与距离无关 | 随距离增加而下降 |

| 功耗特性 | 较低(脉冲占空比低) | 较高(持续发射) |

| 抗干扰能力 | 强(时间窗过滤) | 较弱(易受环境光干扰) |

| 多径干扰抗性 | 强(能区分不同路径) | 弱(相位混合导致失真) |

| 模糊距离问题 | 无 | 存在(受调制频率限制) |

| 成本水平 | 传统较高,SPAD规模化后降低 | 中低,技术成熟 |

| 主要应用场景 | 车载激光雷达、消费电子LiDAR、长距离测绘 | 机器人、AGV、无人机避障、智能家居 |

2 模糊距离

itof存在模糊距离问题。

- iToF:

最大不模糊距离 = 光速 / (2 × 调制频率) - dToF: 无此限制,测距范围仅受功率和灵敏度制约

为什么采样相位差方式的itof会有模糊距离,举个例子,想象一个钟表,你只看到时针指在3点钟的位置。你无法确定这是凌晨3点还是下午3点,因为时针每12小时循环一次。这就是“模糊”。如果目标物体太远,反射光对应的飞行时间使得相位差超过了一个完整的周期(360°),系统就无法区分这个信号是第一个周期回来的,还是第二个、第三个周期回来的。这就导致了距离测量的歧义。公式计算出的,正是相位完成一个完整周期所对应的最远距离。超过这个距离,测距结果就会“绕回”到近处,产生错误。所以, 模糊距离解决的是能看多远且不搞错的问题 。

3 盲区

盲区是激光雷达系统(无论是dToF还是iToF)的一个物理和电子学上的局限性。指的是激光雷达前方一个非常近的范围内,无法进行有效测量的区域。

盲区的产生有以下三种原因。

- 接收器饱和 : 当目标物体非常近时,反射回来的光信号极其强烈,会导致接收器(无论是SPAD还是APD)进入饱和状态,就像一个巨大的声音把你的耳朵“震聋”了,需要一段时间才能恢复。在这段恢复时间内,系统无法处理有效的信号。

- 脉冲宽度限制(对dToF尤其重要) : 如果发射的激光脉冲本身有一定宽度,当目标非常近时,发射脉冲还没完全结束,反射脉冲就已经回来了,导致发射和接收信号在时间上重叠,难以区分。

- 电子串扰 : 强大的发射信号可能会在系统内部通过电磁耦合直接泄漏到接收端,形成强烈的干扰。

盲区解决的是能看多近的问题 。

4 激光雷达发射器

发射器负责产生探测所需的激光光束,主要有以下集中类型。

| 类型 | 描述 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |

|---|---|---|---|---|

| EEL | 边发射激光器,从半导体芯片的侧面出光。 | 功率高、技术成熟、成本较低。 | 工艺复杂(需要单独封装)、光束质量不对称、不易于二维集成。 | 早期及部分当前机械式/混合固态雷达。 |

| VCSEL | 垂直腔面发射激光器,从半导体芯片表面垂直出光。 | 光束质量好(圆形光斑)、易于形成二维阵列、阈值电流低、寿命长、封装简单。 | 传统上单管功率较低。 | 已成为主流,特别是多结VCSEL,广泛用于固态雷达和消费电子。 |

| 光纤激光器 | 以掺稀土元素的光纤作为增益介质的激光器。 | 功率极高、光束质量极好、散热性能佳。 | 体积大、成本高、系统复杂。 | 主要用于长距离测绘(如机载测绘)、工业测量及军事领域。 |

| 固体激光器 | 以掺杂的玻璃或晶体作为增益介质的激光器。 | 功率较高。 | 体积较大、效率相对较低。 | 在车载雷达中较少见,多用于特定工业场景。 |

VCSEL,特别是多结VCSEL,通过将多个发光层垂直堆叠,显著提高了输出功率,已成为固态激光雷达发射端的绝对主流技术路线。

5 激光雷达接收器

接收器负责探测从目标反射回来的极其微弱的光信号。

| 类型 | 描述 | 工作模式 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |

|---|---|---|---|---|---|

| APD | 雪崩光电二极管,利用雪崩效应放大光电流。 | 线性模式 | 灵敏度高、技术成熟、成本适中。 | 增益有限,对后续放大电路要求高,无法探测单光子。 | 早期及中低端激光雷达,尤其适合iToF方案。 |

| SPAD | 单光子雪崩二极管,工作在盖革模式。 | 盖革模式 | 单光子级超高灵敏度、输出为数字信号、易于大规模集成成阵列。 | 工艺复杂、“死时间”问题、需要淬灭电路。 | 现代dToF激光雷达的核心,广泛用于固态雷达和消费电子。 |

| SiPM | 硅光电倍增管,由大量微小的SPAD单元并联组成。 | 盖革模式 | 兼具SPAD的高灵敏度和APD的模拟输出特性,动态范围大。 | 串扰、噪声较大。 | 对灵敏度要求极高的场景,如长距离、弱光探测。 |

- APD:像一个“可调增益的麦克风”,將光信号放大成一个更強的模拟电流信号。

- SPAD:像一个“单光子触发的开关”,一个光子就能让它产生一個完整的数字脉冲信号。

6 主流技术路线搭配

在实际的激光雷达系统中,发射器和接收器会形成特定的技术组合。

- 高性能固态路线,VCSEL阵列 + SPAD阵列 : 这是目前最主流的纯固态方案。VCSEL阵列提供结构化照明,SPAD阵列进行并行接收,完美契合dToF原理,实现高精度、高可靠性的纯固态雷达。

- 传统/中低成本路线,EEL/VCSEL + APD : 在机械式或MEMS雷达中常见,多采用iToF方案,利用成熟的APD探测器降低成本。

- 超长距特种路线,光纤激光器 + APD/SiPM : 用于测绘等对距离要求极高的专业领域,利用光纤激光器的高功率和SiPM的高灵敏度来实现极限探测。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 OnlyCalm's Blog!

评论

ValineGitalk