第十五章——嵌入式硬件设计

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

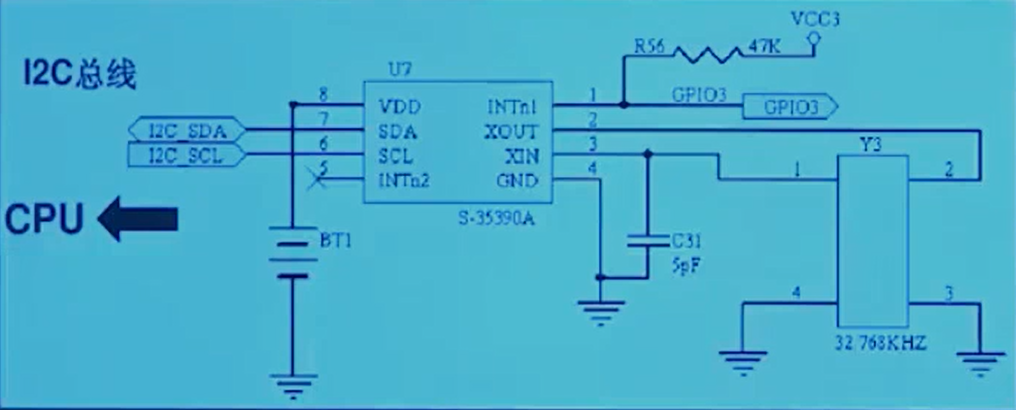

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

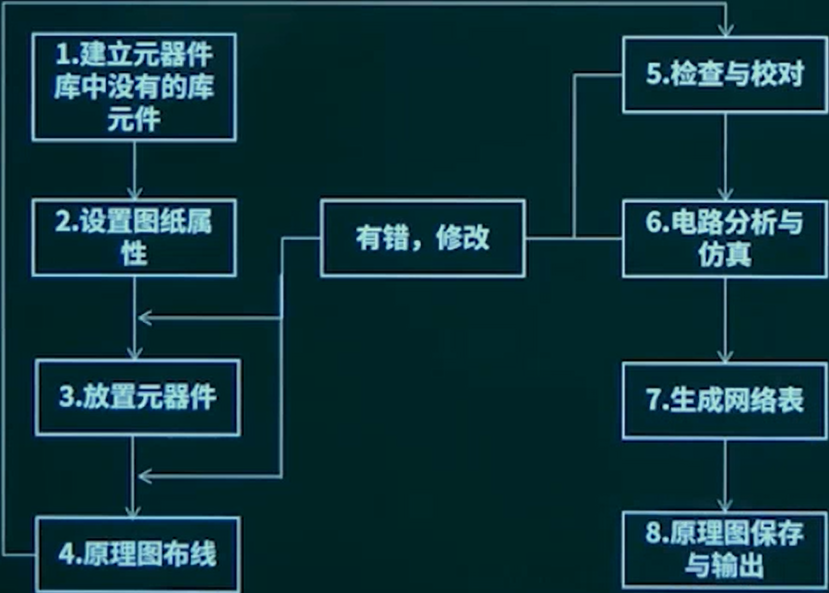

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

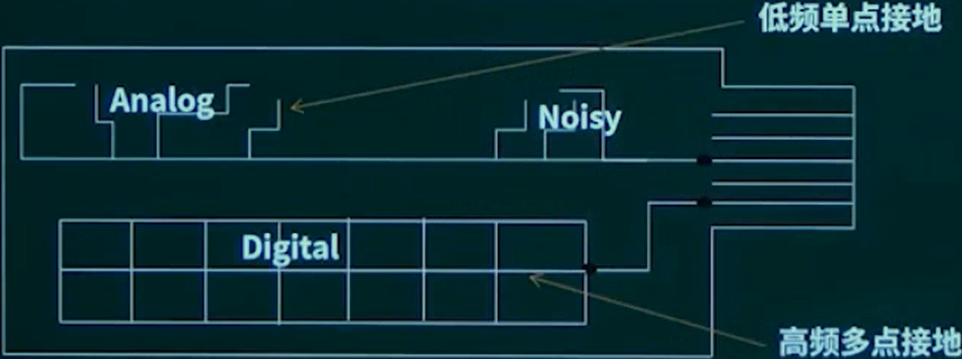

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

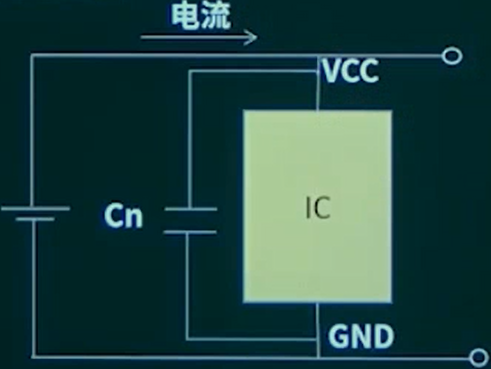

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

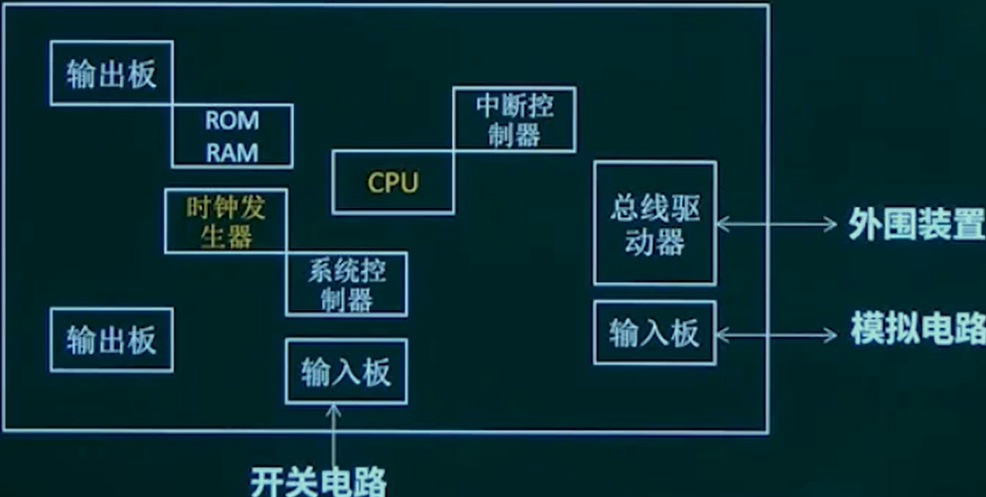

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

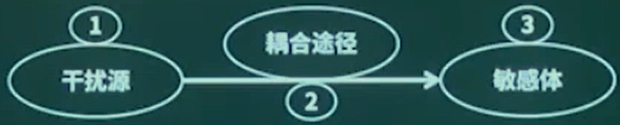

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

第十五章——嵌入式硬件设计

前言:

计算机第十五章节主要知识点。

1 知识点介绍

- 电路设计

- PCB电路设计

- 电子设计

- 电子电路测试

- 下午题训练

2 电路设计

2.1 电路设计原理

电路板设计主要分为3个步骤。

- 设计电路原理图

- 生成网络表

- 设计印制电路板

原理图设计:将元器件按照逻辑关系用导线连接起来。

- 原理图库中有的元件直接选用

- 原理图库中没有的元件,由用户自己新建

网络表是电路原理图设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

- 网络表可以从原理图中生成

- 也可以从印制电路板图中提取

网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

印制电路板设计:导入网络表,利用工具软件设置设计规则,叠层等,完成印制电路板设计。

电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础,包括以下的一些具体步骤。

3 PCB电路设计

- PCB设计方法

- 多层PCB设计的注意事项

- PCB设计中的可靠性设计

PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

PCB设计包括下面一些具体步骤。

- 建立封装库中没有的封装(Footprint)

- 规划电路板:设置习惯性的环境参数和文档参数,如选择层面、画边框、定位孔、外形尺寸等

- 载入网络表和元件封装

- 规则设置:线宽、线距、叠层、过孔、全局参数等

- 元件布局、布线:采用先核心器件,后外围器件的原则进行,对于核心器件和高速信号要优先进行布线

- 设计规则检查,违规报告

- PCB仿真分析

- 存档输出

3.1 多层PCB设计注意事项

多层PCB布线注意事项。

- 高频信号线一定要短,不可以有尖角(90°直角),两根线之间的距离不宜平行过近,否则可能会产生寄生电容。

- 如果是双面板,一面的布线成横线,一面的布线成竖线,尽量不要布成斜线。

- 一般,线宽为0.3mm,间隔为0.3mm。对于电源线或者大电流线应该有足够的宽度,一般需要60~80mil。

- 屏蔽。铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的控件全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,防止寄生电容。

- 地线的共阻抗干扰。

- 电路图上的地线表示电路中零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际中电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰。

- 布线时不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

3.2 例题

- 嵌入式系统硬件PCB图设计及布线过程中应遵循的原则不包括(D)。

A. 先复杂后简单

B. 核心器件优先

C. 高速信号优先

D. 先局部后整体

3.3 地线设计

在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- 正确选择单点接地与多点接地

- 在低频电路中(工作频率小于1MHz),采用一点接地

- 在高频电路中(工作频率大于10MHz),采用就近多点接地

- 将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连

- 尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm

- 将接地线构成闭环路,可以明显提高抗噪声能力。

3.4 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对齐环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

- 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值

- 设备对所在的环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰度,即电磁敏感性

3.5 合理导线宽度

选择合理的导线宽度。

- 瞬变电流在印制线条上产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感造成的

- 时钟引线、行驱动器、总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,导线要尽可能短

- 对于分立元件电路,导线宽度1.5mm左右可满足要求

- 对于集成电路,导线宽度可在0.2mm~1mm之间选择

3.6 布线策略

采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- PCB的一面横向布线,另一面纵向布线

- 尽量减少导线的不连续性,例如导线不要突变,拐角应大于90度

- 尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离

- 在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根地线,可以有效抑制串扰

3.7 抑制反射干扰

- 尽量缩短印制线的长度

- 采用慢速电路

- 加相同阻值的匹配电阻

3.8 去耦电容配置

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下。

- 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容

- 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容

- 对于噪声能力弱·关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容

- 去耦电容的引线不能过长

3.9 PCB的尺寸与器件的配置

PCB的尺寸与器件的布置

- 相互有关的元件尽量放得靠近一些

- 时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生干扰,要相互靠近一些

- 易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路

3.10 例题

- 以下针对嵌入式系统高速PCB布线描述原则,不正确的是(B)。

A. 合理选择层数

B. 走线长度越长越好,两根平行线距离越短越好

C. 注意信号线近距离平行走线时所引入的交叉干扰

D. 减少高频电路器件管脚间引线的弯折

4 电子设计

- 电子设计简介

- ESDA技术的基本特征

- EDA技术的设计方法

4.1 电子设计简介

电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。

- 利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成

4.2 ESDA技术的基本特征

电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation,ESDA):采用自顶而下(Top-Down)和并行工程(Concurrent Engineering)的设计方法,设计者的精力主要集中在所要电子产品的准确定义上,EDA系统去完成电子产品的系统级至物理机的设计。基本特征。

- 采用自顶向下(Top-Down)的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分

- 系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现

- 然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计

- 最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件

4.3 自顶向下设计

自顶向下的设计方法。

- 先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。

- 在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证。

- 然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

4.4 ASIC设计

ASIC按照设计方法的不同可分为全定制ASIC、半定制ASIC和可编程ASIC(也称为可编程逻辑器件)

- 设计全定制ASIC芯片时,要将设计结果交由IC厂家掩膜制造完成,开发周期长

- 半定制ASIC芯片是约束性的设计方法,目的是简化设计,缩短开发时间

- 可编程逻辑芯片,设计完后,无需IC厂家参与,自己可以烧制出芯片,进一步大大缩短了开发周期

4.5 ASIC分类

- FPGA(现场可编程逻辑器件)

- CPLD(复杂可编程逻辑器件)

| 序号 | 特点对比 |

|---|---|

| 1 | CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑 |

| 2 | CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性 |

| 3 | 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性 |

| 4 | FPGA的集成度笔CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现 |

| 5 | CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂 |

| 6 | CPLD的速度笔FPGA快,并且具有较大的时间可预测性 |

| 7 | CPLD系统断电时编程信息也不丢失,而FPGA编程信息在系统断电时丢失 |

| 8 | CPLD保密性好,FPGA保密性差 |

| 9 | 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显 |

4.5.1 例程

- 大规模可编程逻辑器件主要有FPGA、CPLD两类。下列对FPGA和CPLD的描述中,正确的是(B)。

A. FPGA是复杂可编程逻辑器件的英文简称

B. FPGA常用的硬件描述语言有Verilog HDL、VHDL

C. CPLD是现场可编程逻辑器件的英文简称

D. CPLD掉电之后原来烧入的逻辑结构会消失

4.6 ESDA技术的基本特征

4.6.1 HDL

硬件描述语言(Hardware Description language,HDL)是一种用于设计硬件电子系统的计算机语言。

- 用软件编程的方式来描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接形式

- 适合大规模系统的设计

VHDL(超高速集成电路硬件描述语言)是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

- 一个VHDL语言程序通常包含实体、结构体、库、包集合和配置五个部分组成

- 宽范围描述能力使它成为高层次设计的核心

- 可用简洁明确的代码描述来进行复杂控制逻辑的设计

- 移植性好

4.6.2 例题

- 硬件描述语言一般包括VHDL、Verilog、Superlog、SystemC等,在VHDL设计中一个完整的设计单元应当包含5部分,下面不属于这5部分的是(C)。

A. 实体

B. 结构体

C. 赋值

D. 配置

4.7 电路级设计

电路级设计步骤。

- 确定设计方案

- 选择元器件,设计电路原理图

- 前仿真:包括数字电路的逻辑模拟、故障分析,模拟电路的交流分析、瞬态分析。主要是检验设计方案再功能方面的正确性。功能特性

- 设计PCB

- 后仿真:包括热分析、噪声及串扰分析、电磁兼容分析、可靠性分析等等。主要是检验PCB在实际工作环境中的可行性。物理特性。

4.8 系统级设计

系统级设计是“概念驱动式”设计,针对设计目标进行功能描述。系统级设计步骤。

- 按照“自顶向下”的设计方法进行系统划分

- 输入VHDL代码

- 编译成标准的VHDL文件

- 用综合器对VHDL源代码进行综合优化处理,生成门级描述的网络表文件

- 用适配器将网络表文件针对某一具体目标元件进行逻辑映射操作

- 适配报告

- 适配后的仿真模型

- 元件编程文件

- 烧写到目标芯片FPGA或CPLD

4.9 电子电路测试

- 电子电路测试方法

- 硬件抗干扰措施

4.9.1 基本概念

- 故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障

- 故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置

- 仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性

- 测试:判断产品是否合格

- JTAG:JTAG测试接接口是IC芯片测试方法的标准

4.9.2 测试方法

内部测试。

- 元器件进行检查

功能测试。

- 将被测IC芯片放到测试仪器上,测试设备根据需要产生一系列测试输入信号,加到被测元件上

- 在被测元件输入端得到输出信号

- 比较实际输出信号和预期输出信号

- 若吻合,测试通过,否则测试不通过。

边界扫描与JTAG

- 边界扫描常见的的硬件测试方法

- JTAG是嵌入式中常用的方式,调试与测试

4.9.3 硬件抗干扰措施,3个基本要素

形成干扰的3个基本要素。

- 干扰源:产生干扰的元件、设备、信号。即du/dt大的地方,如雷电、高频时钟等。

- 传播路径:干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介,如导线的传到、空间的辐射。

- 敏感器件:容易被干扰的对象,如ADC、DAC、弱信号放大器等。

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略

4.9.4 干扰的耦合方式

干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- 直接耦合:最有效的方式是加入去耦合电容

- 公共阻抗耦合:常常发生在2个电路电流有共同通路的情况

- 电容耦合:又称为电场耦合或静电耦合,是由分布电容产生

- 电磁感应耦合(磁场耦合):由分布电感产生

- 漏电耦合:纯电阻性,绝缘不好时就会发生

4.9.5 常用抗干扰技术

常用硬件抗干扰技术。

- 抑制干扰源

- 切断干扰传播路径

- 提高敏感元件的抗干扰性能

- 其他常用抗干扰措施

4.9.6 抑制干扰源

抑制干扰源的技术:尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- 通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt

- 通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt

4.9.7 切断干扰传播途径

按照干扰的传播路劲可分为:传导干扰、辐射干扰。

传导干扰:通过导线传播到敏感元件的干扰。

- 高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可通过加滤波器来切断高频干扰噪声的传播,也可加隔离光耦。

辐射干扰:通过空间辐射传播到敏感元件的干扰。

- 增加干扰源和敏感元件的距离

- 用地线将它们隔离

- 在敏感元件上加屏蔽罩

切断干扰传播路径的常用措施。

- 充分考虑电源对嵌入式系统的影响。如给电源加滤波电路或稳压器。

- 若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O口和噪声源之间加隔离。

- 晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地。

- 电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- 用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- 微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。

- 尽可能将干扰源与敏感元件远离。

提高敏感元件的抗干扰性能。

- 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- 电源线的地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- 微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- 其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- 使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- 在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

- IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC插座。

4.9.8 例题

- 以下描述的措施中,不属于电子电路抗干扰措施的是(D)。

A. 供电系统加装滤波器,降低电源干扰

B. 静电屏蔽、电磁屏蔽,降低电磁干扰

C. 光电耦合隔离,降低传输通道的干扰

D. 信号地线、电源地线、数字地线、模拟地线直接单点共地

- 在进行嵌入式硬件电路设计时,可采用(C)增强电路的抗干扰能力。

A. 布线时走90度折线

B. 使用IC插座

C. 布线时减少回路环的面积

D. 闲置未用的I/O口尽量悬空

- 印刷电路板的设计中布线工作尤为重要,必须遵守一定的布线原则,以符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳的性能。以下关于布线原则的叙述中,不正确的是(C)。

A. 印制板导线的布设应尽可能地短

B. 印制板导线的宽度应满足电气性能要求

C. 允许有交叉电路

D. 在电路板上应尽可能多地保留铜箔做地线

5 下午题专利训练

略